Méthodes et instruments de mesure de la température

Quelle est la température

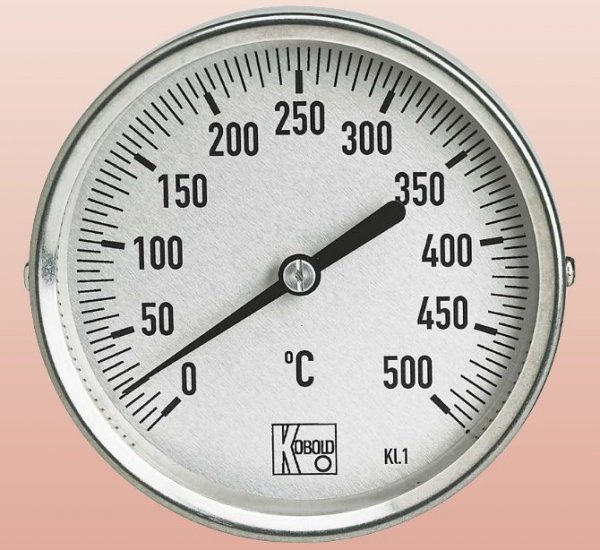

La mesure de température fait l'objet d'une discipline théorique et expérimentale — la thermométrie, dont une partie, couvrant des températures supérieures à 500°C, est appelée pyrométrie.

La définition stricte la plus générale du concept de température, suivant la deuxième loi de la thermodynamique, est formulée avec l'expression :

T = dQ /dC,

où T est la température absolue d'un système thermodynamique isolé, dQ est l'incrément de chaleur transférée à ce système et dS est l'augmentation de l'entropie de ce système.

L'expression ci-dessus s'interprète comme suit : la température est une mesure de l'augmentation de la chaleur transférée à un système thermodynamique isolé et correspondant à l'augmentation de l'entropie du système qui se produit dans ce cas, ou, en d'autres termes, à l'augmentation de la perturbation de son état.

En mécanique statistique, qui décrit les phases du système, en tenant compte des microprocessus intervenant dans les macrosystèmes, la notion de température est définie en exprimant la répartition des particules d'un système moléculaire entre un certain nombre de niveaux d'énergie inoccupés (distribution de Gibbs) .

Cette définition (conforme à la précédente) met l'accent sur l'aspect probabiliste et statistique du concept de température comme paramètre principal de la forme microphysique du transfert d'énergie d'un corps (ou d'un système) à un autre, c'est-à-dire mouvement thermique chaotique.

Le manque de clarté des définitions strictes de la notion de température, qui ne valent d'ailleurs que pour les systèmes thermodynamiquement équilibrés, a conduit à généraliser l'utilisation d'une définition « utilitaire » basée sur l'essence du phénomène de transfert d'énergie : la température est l'état thermique d'un corps ou d'un système caractérisé par sa capacité à échanger de la chaleur avec un autre corps (ou système).

Cette formulation s'applique à la fois aux systèmes thermodynamiquement hors d'équilibre et (sous réserve) au concept psychophysiologique de température « sensorielle », perçue directement par une personne utilisant les organes du toucher thermique.

La température "sensorielle" est évaluée subjectivement par une personne directement, mais seulement qualitativement et dans un intervalle relativement étroit, tandis que la température physique est mesurée quantitativement et objectivement, à l'aide d'appareils de mesure, mais seulement indirectement - à travers la valeur d'une quantité physique en fonction sur la température mesurée.

Par conséquent, dans le second cas, un état de référence (de référence) de la grandeur physique dépendant de la température sélectionnée à cet effet est établi et une certaine valeur de température numérique lui est attribuée, de sorte que tout changement de l'état de la grandeur physique sélectionnée par rapport à la référence peut être exprimée en unités de température.

L'ensemble des valeurs de température correspondant à une série de changements d'état successifs (c'est-à-dire une séquence de valeurs) d'une grandeur sélectionnée dépendant de la température forme une échelle de température. Les échelles de température les plus courantes sont Celsius, Fahrenheit, Réaumur, Kelvin et Rankine.

Échelles de température Kelvin et Celsius

V 1730 Le naturaliste français René Antoine Reumour (1683-1757), basé sur la suggestion d'Amoton, a marqué le point de fusion de la glace sur le thermomètre comme 0, et le point d'ébullition de l'eau comme 80O. V 1742 L'astronome et physicien NSVedic Anders Celsius (1701 - 1744), après deux ans de test du thermomètre de Réaumur, découvre une erreur dans la graduation de l'échelle.

Il s'est avéré que cela dépendait en grande partie de la pression atmosphérique. Celsius a proposé de déterminer la pression lors de l'étalonnage de l'échelle, et j'ai divisé toute la plage de température par 100, mais j'ai attribué la marque 100 au point de fusion de la glace. Plus tard, le Suédois Linnaeus ou l'Allemand Stremmer (selon diverses sources) ont modifié les désignations des points de contrôle.

Ainsi est apparue l'échelle de température Celsius désormais largement utilisée. Son étalonnage est effectué à la pression atmosphérique normale de 1013,25 hPa.

Des échelles de température ont été créées par Fahrenheit, Réaumur, Newton (ce dernier a choisi par inadvertance la température du corps humain comme point de départ.Et bien les grands ont tort !) Et bien d'autres. Ils n'ont pas résisté à l'épreuve du temps.

L'échelle de température Celsius a été adoptée lors de la 1ère Conférence générale des poids et mesures en 1889. Actuellement, le degré Celsius est l'unité officielle de mesure de la température établie par le Comité international des poids et mesures, mais avec quelques clarifications dans la définition.

Selon les arguments ci-dessus, il est facile de conclure que l'échelle de température Celsius n'est pas le résultat de l'activité d'une seule personne. Celsius n'était que l'un des derniers chercheurs et inventeurs impliqués dans son développement. Jusqu'en 1946, l'échelle s'appelait simplement une échelle de degrés. Ce n'est qu'alors que le Comité international des poids et mesures a attribué le nom de "degré Celsius" au degré de degrés Celsius.

Quelques mots sur le corps de travail des thermomètres. Les premiers créateurs d'appareils ont naturellement cherché à élargir leur champ d'action. Le seul métal liquide dans des conditions normales est le mercure.

Il n'y avait pas le choix. Le point de fusion est de -38,97 ° C, le point d'ébullition est de + 357,25 ° C. Parmi les substances volatiles, le vin ou l'alcool éthylique se sont avérés les plus disponibles. Point de fusion - 114,2 ° C, point d'ébullition + 78,46 ° C.

Les thermomètres créés conviennent pour mesurer des températures de -100 à + 300 ° C, ce qui est suffisant pour résoudre la plupart des problèmes pratiques. Par exemple, la température minimale de l'air est de -89,2 ° C (station Vostok en Antarctique) et la maximale est de + 59 ° C (désert du Sahara). La plupart des processus de traitement thermique des solutions aqueuses ont eu lieu à des températures ne dépassant pas 100 °C.

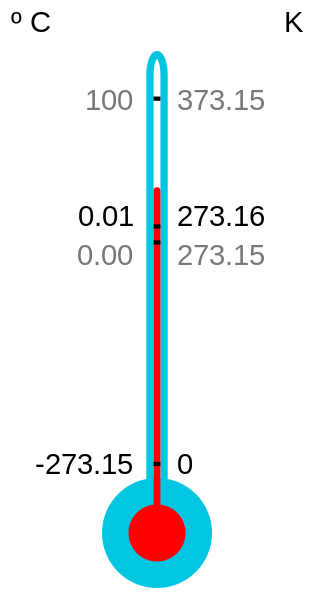

L'unité de mesure de base de la température thermodynamique et en même temps l'une des unités de base Système international d'unités (SI) est le degré Kelvin.

La taille (écart de température) de 1 degré Kelvin est déterminée par le fait que la valeur de la température thermodynamique du point triple de l'eau est fixée exactement à 273,16 ° K.

Cette température, à laquelle l'eau existe dans un état d'équilibre en trois phases : solide, liquide et gazeuse, est prise comme point de départ principal en raison de sa reproductibilité élevée, un ordre de grandeur meilleur que la reproductibilité des points de congélation et d'ébullition de l'eau. .

Mesurer la température du point triple de l'eau est une tâche techniquement difficile. Par conséquent, en tant que norme, il n'a été approuvé qu'en 1954 lors de la Xe Conférence générale des poids et mesures.

Le degré Celsius, en unités dont la température thermodynamique peut également être exprimée, est exactement égal au Kelvin en termes de plage de température, mais la valeur numérique de toute température en Celsius est supérieure de 273,15 degrés à la valeur de la même température en Kelvin .

La taille de 1 degré Kelvin (ou 1 degré Celsius), déterminée par la valeur numérique de la température du point triple de l'eau, avec une précision de mesure moderne ne diffère pas de sa taille déterminée (qui était auparavant acceptée) comme un centième de la différence de température entre les points de congélation et d'ébullition de l'eau.

Classification des méthodes et appareils de mesure de la température

La mesure de la température corporelle ou ambiante peut être effectuée de deux manières indirectes fondamentalement différentes.

La première voie conduit à la mesure des valeurs de l'une des propriétés dépendant de la température ou des paramètres d'état du corps lui-même ou de l'environnement, la seconde - à la mesure des valeurs des propriétés ou de l'état dépendant de la température paramètres du corps auxiliaire amené (directement ou indirectement) à un état d'équilibre thermique avec le corps ou l'environnement dont la température est mesurée...

Un corps auxiliaire est appelé qui sert à ces fins et est un capteur d'un appareil de mesure de température complet sonde thermométrique (pyrométrique) ou détecteur thermique… Par conséquent, toutes les méthodes et tous les appareils de mesure de la température sont divisés en deux groupes fondamentalement différents : sans sonder et sonder.

Le détecteur thermique ou tout dispositif complémentaire du dispositif peut être mis en contact mécanique direct avec le corps ou le milieu dont la température est mesurée, ou seul un contact "optique" peut être établi entre eux.

En fonction de cela, toutes les méthodes et tous les outils de mesure de la température sont divisés en contact et sans contact. Les méthodes et dispositifs avec contact et sans contact de la sonde sont de la plus grande importance pratique.

Erreurs de mesure de température

Toutes les méthodes de mesure de température par contact, principalement par forage, contrairement à d'autres méthodes, sont caractérisées par ce que l'on appelle erreurs thermiques ou méthodologiques thermiques dues au fait qu'un thermomètre à sonde complet (ou pyromètre) mesure la valeur de température de la seule partie sensible du détecteur thermique, moyennée sur la surface ou le volume de cette partie.

Pendant ce temps, cette température, en règle générale, ne coïncide pas avec celle mesurée, car le détecteur thermique déforme inévitablement le champ de température dans lequel il est introduit. Lors de la mesure d'une température constante stationnaire d'un corps ou d'un environnement, un certain mode d'échange de chaleur est établi entre celui-ci et le récepteur thermique.

La différence de température constante entre le détecteur thermique et la température mesurée du corps ou de l'environnement caractérise l'erreur thermique statique dans la mesure de la température.

Si la température mesurée change, l'erreur thermique est fonction du temps. Une telle erreur dynamique peut être considérée comme constituée d'une partie constante, équivalente à l'erreur statique, et d'une partie variable.

Ce dernier survient parce qu'à chaque changement de transfert de chaleur entre un corps ou un milieu dont la température est mesurée, un nouveau mode de transfert de chaleur n'est pas immédiatement établi. La distorsion résiduelle des relevés des thermomètres ou pyromètres, qui est fonction du temps, est caractérisée par l'inertie thermique du thermomètre.

Les erreurs thermiques et l'inertie thermique d'un détecteur thermique dépendent des mêmes facteurs que l'échange de chaleur entre un corps ou un environnement et un détecteur thermique : des températures du détecteur thermique et du corps ou de l'environnement, de leur taille, de leur composition (et donc de leurs propriétés) et condition, par conception, dimensions, forme géométrique, état de surface et propriétés des matériaux du détecteur thermique et des corps qui l'entourent, de leur disposition, selon quelle loi la température mesurée du corps ou de l'environnement évolue dans le temps.

En règle générale, les erreurs méthodologiques thermiques dans la mesure de la température sont plusieurs fois supérieures aux erreurs instrumentales des thermomètres et des pyromètres. Leur réduction est obtenue par l'utilisation de méthodes rationnelles de mesure de température et de constructions de détecteurs thermiques et par l'installation appropriée de ces derniers sur les lieux d'utilisation.

L'amélioration du transfert de chaleur entre le récepteur thermique et l'environnement ou le corps dont la température est mesurée est obtenue en forçant les facteurs bénéfiques et en supprimant les facteurs nocifs de transfert de chaleur.

Par exemple, lors de la mesure de la température d'un gaz dans un volume fermé, l'échange de chaleur convectif du détecteur thermique avec le gaz est augmenté, créant un écoulement rapide de gaz autour du détecteur thermique (un thermocouple "d'aspiration") et une chaleur rayonnante l'échange avec les parois du volume est réduit, protégeant le détecteur thermique (thermocouple "blindé").

Pour réduire l'inertie thermique des thermomètres et des pyromètres avec un signal de sortie électrique, des circuits spéciaux sont également utilisés qui réduisent artificiellement le temps de montée du signal avec un changement rapide de la température mesurée.

Méthodes de mesure de température sans contact

La possibilité d'utiliser des méthodes de contact dans les mesures est déterminée non seulement par la distorsion de la température mesurée par le détecteur thermique de contact, mais également par les caractéristiques physico-chimiques réelles des matériaux du détecteur thermique (corrosion et résistance mécanique, résistance à la chaleur, etc.).

Les méthodes de mesure sans contact sont exemptes de ces limitations. Cependant, le plus important d'entre eux, c'est-à-diresur la base des lois du rayonnement de température, des erreurs particulières sont inhérentes du fait que les lois utilisées ne sont exactement valables que pour un émetteur absolument noir, dont tous les émetteurs physiques réels (corps et porteurs) diffèrent plus ou moins en termes de rayonnement Propriétés .

Selon les lois de rayonnement de Kirchhoff, tout corps physique émet moins d'énergie qu'un corps noir chauffé à la même température que le corps physique.

Par conséquent, un appareil de mesure de température étalonné par rapport à un émetteur noir, lors de la mesure de la température d'un émetteur physique réel, affichera une température inférieure à la température réelle, à savoir la température à laquelle la propriété de l'émetteur noir utilisée dans l'étalonnage (énergie radiative, sa luminosité, sa composition spectrale, etc.), correspond en valeur à la propriété d'un radiateur physique à une température réelle donnée à déterminer. La pseudo-température sous-estimée mesurée est appelée température noire.

Différentes méthodes de mesure conduisent à des températures de noir différentes, en règle générale, non concordantes : un pyromètre à rayonnement indique l'intégrale ou le rayonnement, un pyromètre optique - la luminosité, un pyromètre de couleur - les températures de noir de couleur.

Le passage des noirs mesurés aux températures réelles se fait graphiquement ou analytiquement si l'émissivité de l'objet dont la température est mesurée est connue.

L'émissivité est le rapport des valeurs des émetteurs physiques et noirs utilisés pour mesurer les propriétés radiatives qui ont la même température : avec la méthode radiative, l'émissivité est égale au rapport des énergies totales (sur tout le spectre), avec la méthode optique, la capacité d'émissivité spectrale est égale au rapport des densités spectrales de la lueur. Toutes choses étant égales par ailleurs, les plus petites erreurs de non noirceur de l'émetteur sont données par un pyromètre couleur.

Une solution radicale au problème de la mesure de la température réelle d'un émetteur non noir par des méthodes radiantes est obtenue par les arts en créant les conditions pour qu'il le transforme en émetteur noir (par exemple, en le plaçant dans une cavité pratiquement fermée) .

Dans certains cas particuliers, il est possible de mesurer la température réelle d'un émetteur non noir avec des pyromètres à rayonnement conventionnels en utilisant des techniques spéciales de mesure de la température (par exemple, illumination, en faisceaux à trois longueurs d'onde, en lumière polarisée, etc.).

Instruments généraux de mesure de la température

La vaste gamme de températures mesurées et un nombre inépuisable de conditions et d'objets de mesure différents déterminent une extraordinaire variété et variété de méthodes et d'appareils pour mesurer la température.

Les instruments les plus courants pour mesurer la température sont :

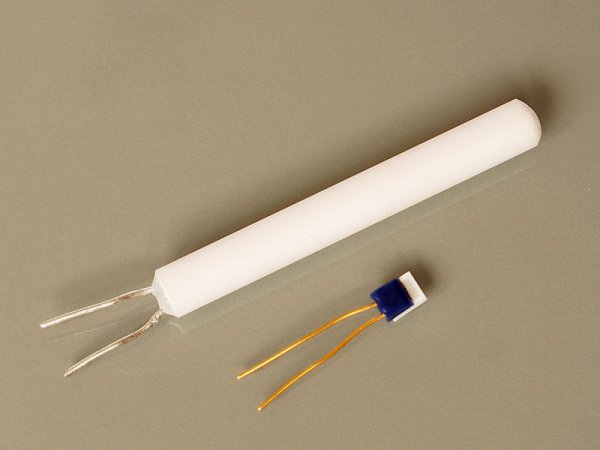

- Pyromètres thermoélectriques (thermomètres);

- thermomètres à résistance électrique;

- pyromètres à rayonnement;

- Pyromètres à absorption optique;

- pyromètres à luminosité optique;

- pyromètres de couleur;

- thermomètres à dilatation de liquide;

- thermomètres de jauge;

- thermomètres à vapeur;

- thermomètres à gaz à condensation;

- Thermomètres dilatométriques à coller;

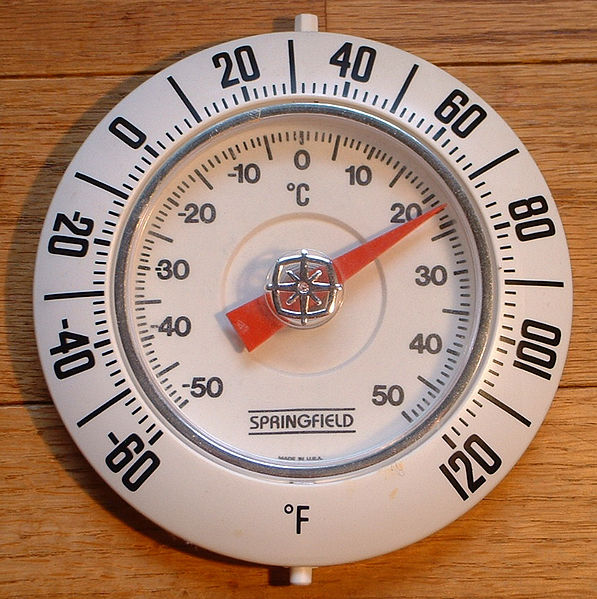

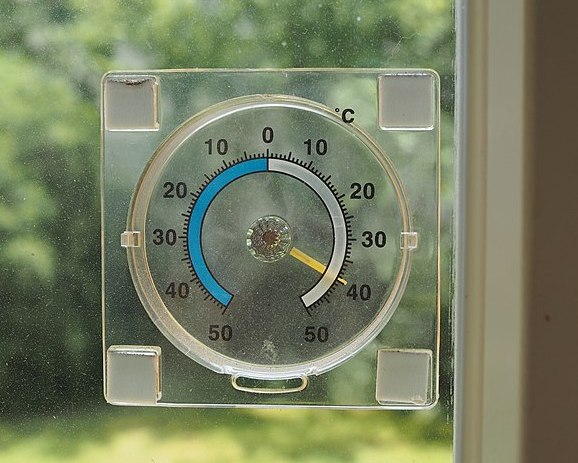

- thermomètres bimétalliques;

- thermomètres acoustiques;

- Pyromètres-pyromètres calorimétriques ;

- peintures thermiques;

- Thermomètres à sel paramagnétiques.

Les appareils électriques les plus populaires pour mesurer la température :

Voir également: Avantages et inconvénients des différents capteurs de température

Les nombreux types d'instruments énumérés ci-dessus sont utilisés pour les mesures par diverses méthodes. Par exemple, un thermomètre thermoélectrique est utilisé :

- pour la mesure par contact de la température des environnements et des corps, ainsi que des surfaces de ces derniers, sans ou en combinaison avec des dispositifs qui corrigent le déséquilibre thermique du détecteur thermique et de l'objet de mesure ;

- pour la mesure de température sans contact par rayonnement et certaines méthodes spectroscopiques ;

- pour la mesure mixte (contact-sans contact) de la température du métal liquide par la méthode de la cavité gazeuse (mesure de la température de rayonnement d'une bulle de gaz soufflée dans le métal liquide à l'extrémité d'un tube immergé dans celui-ci avec un rayonnement pyromètre).

Dans le même temps, de nombreuses méthodes de mesure de la température peuvent être appliquées avec des appareils de différents types.

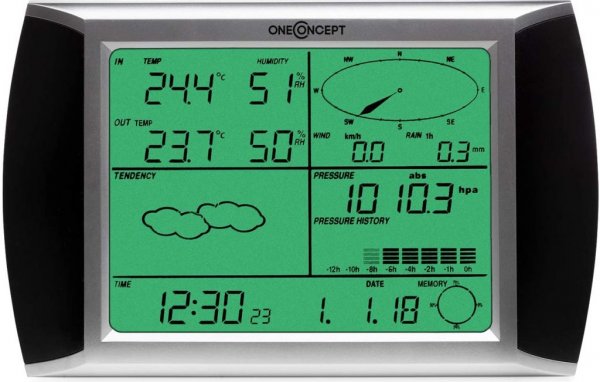

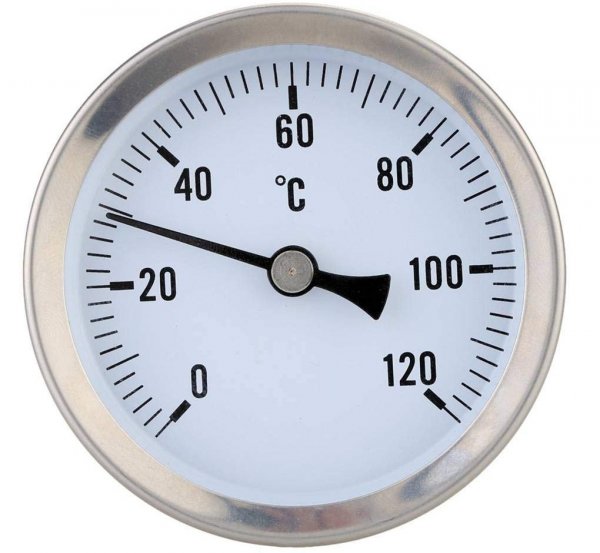

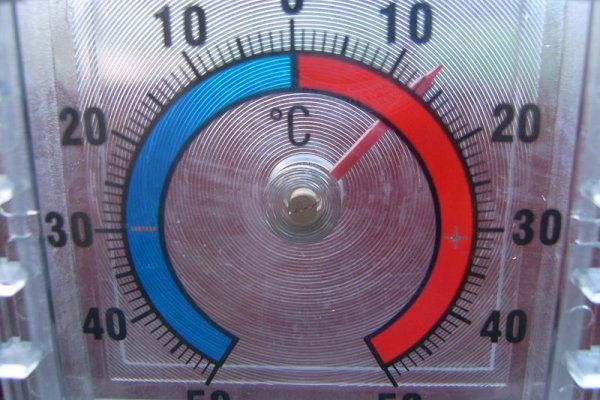

Par exemple, la température de l'air extérieur et intérieur peut être mesurée par des appareils d'au moins 15 types. La photo montre un thermomètre bimétallique.

Le plus grand thermomètre du monde à Baker, en Californie

Application des instruments de mesure de température :

Mesure des températures de surface avec des thermocouples

Mesure de température sans contact pendant le fonctionnement des équipements électriques