Supraconductivité des métaux, la découverte de Heike Kamerling-Onnes

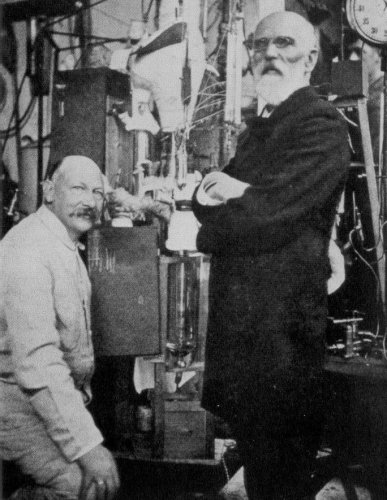

Le premier à découvrir le phénomène de supraconductivité Heike Kamerling Onnes — Physicien et chimiste néerlandais. L'année de la découverte du phénomène était 1911. Et déjà en 1913, le scientifique recevra le prix Nobel de physique pour ses recherches.

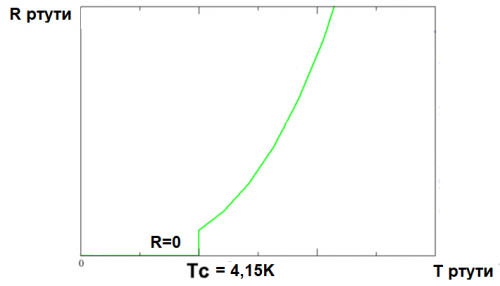

Menant une étude de la résistance électrique du mercure à des températures ultra-basses, il a voulu déterminer jusqu'à quel niveau la résistance d'une substance à un courant électrique pourrait chuter si elle était nettoyée des impuretés, et réduire autant que possible ce qui peut être appelé. « bruit thermique », c'est-à-dire abaisser la température de ces substances. Les résultats étaient inattendus et stupéfiants. À des températures inférieures à 4,15 K, la résistance du mercure a soudainement complètement disparu !

Vous trouverez ci-dessous un graphique de ce qu'Onnes a observé.

À cette époque, la science en savait déjà au moins autant le courant dans les métaux est le flux d'électrons, qui sont séparés de leurs atomes et, comme le gaz chargé, sont emportés par le champ électrique.C'est comme le vent lorsque l'air passe d'une zone de haute pression à une zone de basse pression. Seulement maintenant, dans le cas du courant, au lieu de l'air, il y a des électrons libres, et la différence de potentiel entre les extrémités du fil est analogue à la différence de pression pour l'exemple de l'air.

Dans les diélectriques, cela est impossible, car les électrons sont étroitement liés à leurs atomes et il est très difficile de les arracher de leur place. Et bien que dans les métaux les électrons formant le courant se déplacent relativement librement, ils se heurtent parfois à des obstacles sous la forme d'atomes vibrants et une sorte de frottement se produit appelé résistance électrique.

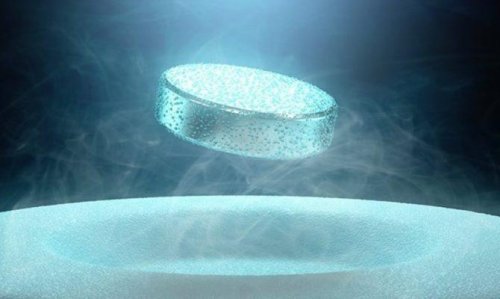

Mais quand à ultra-basse température, il commence à se manifester supraconductivité, l'effet de frottement disparaît pour une raison quelconque, la résistance du conducteur tombe à zéro, ce qui signifie que les électrons se déplacent complètement librement, sans entrave. Mais comment est-ce possible ?

Pour trouver la réponse à cette question, les physiciens ont passé des décennies à faire des recherches. Et encore aujourd'hui, les fils ordinaires sont appelés fils "normaux", alors que les conducteurs dans un état de résistance nulle sont appelés "supraconducteurs".

Il convient de noter que bien que les conducteurs ordinaires diminuent leur résistance à mesure que la température diminue, le cuivre, même à une température de plusieurs kelvins, ne devient pas un supraconducteur, et le mercure, le plomb et l'aluminium le font, leur résistance s'avère être d'au moins cent billions fois inférieur à celui du cuivre dans les mêmes conditions.

Il convient de noter qu'Onnes n'a pas fait d'affirmations non fondées selon lesquelles la résistance du mercure lors du passage du courant est devenue exactement nulle et n'a pas simplement chuté au point qu'il est devenu impossible de la mesurer avec des instruments de l'époque.

Il a mis en place une expérience dans laquelle le courant dans une bobine supraconductrice immergée dans de l'hélium liquide a continué à circuler jusqu'à ce que le génie s'évapore. L'aiguille de la boussole, qui suivait le champ magnétique de la bobine, n'a pas du tout dévié ! En 1950, une expérience plus précise de ce genre durera un an et demi, et le courant ne diminuera en rien, malgré une si longue période de temps.

Au départ, on sait que la résistance électrique d'un métal dépend fortement de la température, on peut construire un tel graphe pour le cuivre.

Plus la température est élevée, plus les atomes vibrent.Plus les atomes vibrent, plus ils deviennent un obstacle important sur le chemin des électrons formant le courant. Si la température du métal diminue, alors sa résistance va diminuer et se rapprocher d'une certaine résistance résiduelle R0. Et cette résistance résiduelle, en fin de compte, dépend de la composition et de la "perfection" de l'échantillon.

Le fait est que des défauts et des impuretés se retrouvent dans tout échantillon en métal. Cette dépendance intéressait Ones surtout en 1911, initialement il ne recherchait pas la supraconductivité, mais voulait seulement atteindre une telle fréquence du conducteur que possible pour minimiser sa résistance résiduelle.

Dans ces années, le mercure était plus facile à purifier, alors le chercheur est tombé dessus par hasard, malgré le fait que le platine, l'or et le cuivre sont de meilleurs conducteurs que le mercure à des températures ordinaires, il est juste plus difficile de les purifier.

Lorsque la température diminue, l'état supraconducteur se produit brusquement à un certain moment où la température atteint un certain niveau critique. Cette température est dite critique, lorsque la température descend encore plus bas, la résistance chute brusquement à zéro.

Plus l'échantillon est pur, plus la chute est nette, et dans les échantillons les plus purs cette chute se produit dans un intervalle de moins d'un centième de degré, mais plus l'échantillon est pollué, plus la chute est longue et atteint des dizaines de degrés, c'est surtout perceptible dans supraconducteurs à haute température.

La température critique de l'échantillon est mesurée au milieu de l'intervalle de forte chute et est individuelle pour chaque substance : pour le mercure 4,15 K, pour le niobium, 9,2 K, pour l'aluminium, 1,18 K, etc. Les alliages sont une histoire à part, leur supraconductivité a été découverte plus tard par Onnes : le mercure avec l'or et le mercure avec l'étain ont été les premiers alliages supraconducteurs qu'il a découverts.

Comme mentionné ci-dessus, le scientifique a effectué le refroidissement avec de l'hélium liquide. Soit dit en passant, Onnes a obtenu de l'hélium liquide selon sa propre méthode, développée dans son propre laboratoire spécial, fondé trois ans avant la découverte du phénomène de supraconductivité.

Pour comprendre un peu la physique de la supraconductivité, qui se produit à une température critique de l'échantillon pour que la résistance tombe à zéro, il convient de mentionner transition de phase… L'état normal, lorsque le métal a une résistance électrique normale, est la phase normale. Phase supraconductrice — c'est l'état où le métal a une résistance nulle. Cette transition de phase se produit immédiatement après la température critique.

Pourquoi la transition de phase se produit-elle ? Dans l'état "normal" initial, les électrons sont à l'aise dans leurs atomes, et lorsque le courant circule dans un fil dans cet état, l'énergie de la source est dépensée pour forcer certains électrons à quitter leurs atomes et à commencer à se déplacer le long du champ électrique, même s'ils rencontrent des obstacles vacillants sur leur chemin.

Lorsque le fil est refroidi à une température inférieure à la température critique et qu'en même temps un courant s'établit à travers lui, il devient plus pratique pour les électrons (favorable à l'énergie, bon marché énergétique) d'être dans ce courant et de revenir à l'origine état "normal", il faudrait dans ce cas, puiser de l'énergie supplémentaire quelque part, mais elle ne vient de nulle part. Par conséquent, l'état supraconducteur est si stable que la matière ne peut pas le quitter à moins d'être réchauffée.

Voir également:L'effet Meissner et son utilisation